OSPAR

Type of resources

Available actions

Topics

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

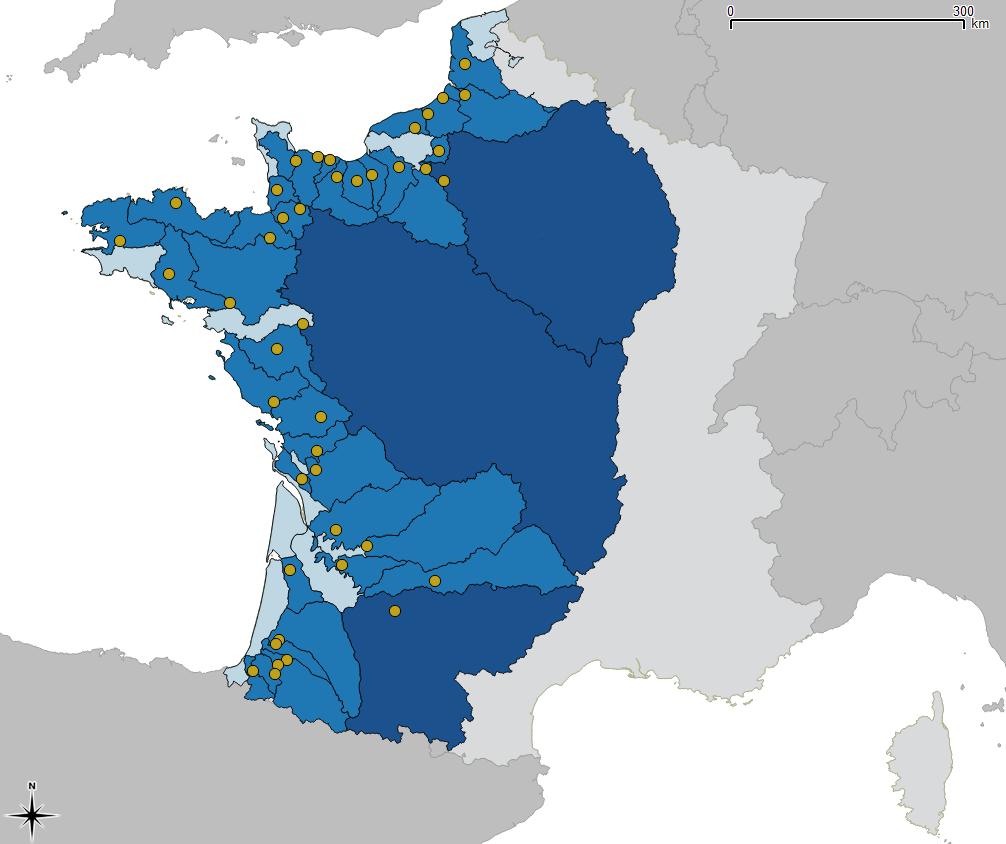

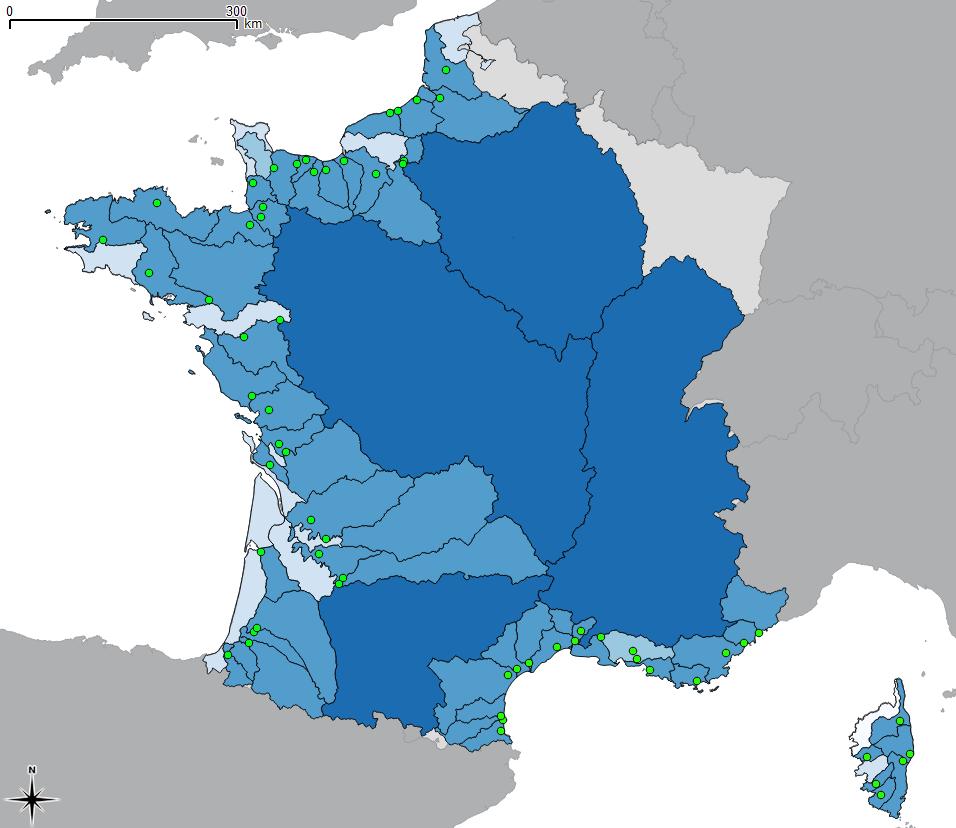

Numerous reef-forming species have declined dramatically over the last century. Many of these declines have been insufficiently documented due to anecdotal or hard-to-access information. The Ross worm Sabellaria spinulosa (L.) is a tube-building polychaete that can form large mostly subtidal reefs, providing important ecosystem services such as coastal protection and habitat provision. It ranges from Scotland to Morocco and into the Mediterranean as far as the Adriatic, yet little is known about its distribution outside of the North & Wadden Seas, where it is protected under the OSPAR & HELCOM regional sea conventions respectively. As a result, online marine biodiversity information systems currently contain haphazardly distributed records of S. spinulosa. One of the objectives of the REEHAB project (http://www.honeycombworms.org) was to combine historical records with contemporary data to document changes in the distribution and abundance of the two Sabellaria species found in Europe, S. alveolata and S. spinulosa. Here we publish the result of the curation of 555 S. spinulosa sources, gathered from literature, targeted surveys, local conservation reports, museum specimens, personal communications by authors their research teams, national biodiversity information systems (i.e. the UK National Biodiversity Network (NBN), www.nbn.org.uk) and validated citizen science observations (i.e. https://www.inaturalist.org). 56% of these records were not previously referenced in any online information system. Additionally, historic samples from Gustave Gilson were scanned for S. spinulosa information and manually entered. The original taxonomic identification of the 40,261 S. spinulosa records has been kept. Some identification errors may however be present, particularly in the English Channel and Mediterranean where intertidal and shallow subtidal records can be mistaken for Sabellaria alveolata. A further 229 observations (16 sources) are recorded as ‘Sabellaria spp.’ as the available information did not provide an identification down to species level. Many sources reported abundances based on the semi-quantitative SACFOR scale whilst others simply noted its presence, and others still verified both its absence and presence. The result is a curated and comprehensive dataset spanning over two centuries on the past and present global distribution and abundance of S. spinulosa. Sabellaria spinulosa records projected onto a 50km grid. When SACFOR scale abundance scores were given to occurrence records, the highest abundance value per grid cell was retained.

-

Fichier présentant les données d'origine et la méthode de détermination des coûts inhérents à la contribution française pour la thématique des déchets marins dans le cadre de la commission OSPAR

-

Fichier présentant les données d'origine et la méthode de détermination des dépenses du Cèdre inhérentes à la thématique des déchets marins pour la période allant de 2012 à 2017

-

Fichier présentant les données d'origine et la méthode de détermination des coûts inhérents à la contribution française pour la thématique des déchets marins dans le cadre de la commission OSPAR (Moyenne des budgets 2020 et 2021).

-

Le descripteur 10 de la DCSMM correspond aux propriétés et quantités de déchets marins pouvant avoir des effets sur l’environnement marin et côtier. Un des critères de définition du bon état écologique pour ce descripteur sont la composition, la quantité et la distribution spatiale des déchets sur les côtes, à la surface, dans la colonne d’eau et sur les fonds marins, à un niveau qui n’affecte pas l’environnement côtier et marin (D10C1). Un des indicateurs pour ce critère sont les déchets sur le littoral. Le bon état écologique est défini comme une baisse significative des quantités de déchets. L'unité marine de reportage de ce descripteur est la sous-région marine. L'unité de mesure pour l'évaluation est la quantité de déchets en nombre d'unités par 100 mètres le long du littoral. Pour l'évaluation 2018, le bon état écologique de cet indicateur n'a pas pu être évalué pour cause de données insuffisantes.

-

Pression exercée sur l'habitat benthique.

-

Fichier présentant les données d'origine et la méthode de détermination des coûts inhérents à la contribution française au budget général de la commission OSPAR pour les années de référence 2017 et 2018.

-

Synthèse des données de l’étude exhaustive des apports fluviaux et des rejets directs (RID - Riverine Input Discharges) ayant pour objectif d’évaluer les apports de polluants sélectionnés à la zone maritime OSPAR et à ses régions. Les débits sont ainsi évalués tous les ans dans le cadre de la convention internationale OSPAR. Ces données sont issus des suivis réalisés au niveau de 42 stations hydrologiques réparties dans les différentes zones d'apport des façades Golfe de Gascogne et Manche-Mer du Nord. On distingue trois type d'apport : les rivières principales (cours d’eau dont les flux sont importants et qui nécessitent un suivi détaillé) ; les cours d’eau secondaires (dits « tributaires ») ; les zones d’apport diffus (sans cours d’eau prépondérant). Le fichier renseigne pour chaque zone d'apport : le type, la région OSPAR, la surface (en km²), et le débit moyens (en 1000 m3/jour) chaque année de 1989 à 2015 pour le Golfe de Gascogne et Manche-Mer du Nord.

-

Synthèse des données de l’étude exhaustive des apports fluviaux et des rejets directs (RID - Riverine Input Discharges) ayant pour objectif d’évaluer les apports de polluants sélectionnés à la zone maritime OSPAR et à ses régions. Ces apports en provenance des fleuves sont déversés dans les eaux de marée ou rejetés directement en mer (par exemple, par les eaux usées ou les activités telles que l’aquaculture qui rejettent des substances directement en mer). Les flux sont ainsi évalués tous les ans dans le cadre de la convention internationale OSPAR. Ces données sont issus des suivis réalisés au niveau de 40 stations hydrologiques réparties dans les différentes zones d'apport des façades Golfe de Gascogne et Manche-Mer du Nord ; ainsi que 25 stations réparties sur les zones d'apport de la façade Méditerranée. On distingue trois type d'apport : les rivières principales (cours d’eau dont les flux sont importants et qui nécessitent un suivi détaillé) ; les cours d’eau secondaires (dits « tributaires ») ; les zones d’apport diffus (sans cours d’eau prépondérant). Le fichier renseigne pour chaque zone d'apport, le type, la région OSPAR, la surface (en km²), ainsi que les estimations basses et hautes (lower / upper) de flux pour 12 substances : Cadmium (Cd), Cuivre (Cu), Mercure (Hg), Plomb (Pb), Zinc (Zn), Lindane (g-HCH), Ammonium (NH4), Nitrate (NO3), Orthophosphate (PO4), Azote total (total N), et la matière en suspension (SPM). Ces données concernent les façades du Golfe de Gascogne et la Manche-Mer du Nord de 1989 à 2015, et la Méditerranée de 1989 à 2014.

-

Emprise géographique correspondant aux conventions internationales pour la protection des mers (conventions dites des mers régionales) auxquelles la France est partie.

Catalogue PIGMA

Catalogue PIGMA