MNHN

Type of resources

Available actions

Topics

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

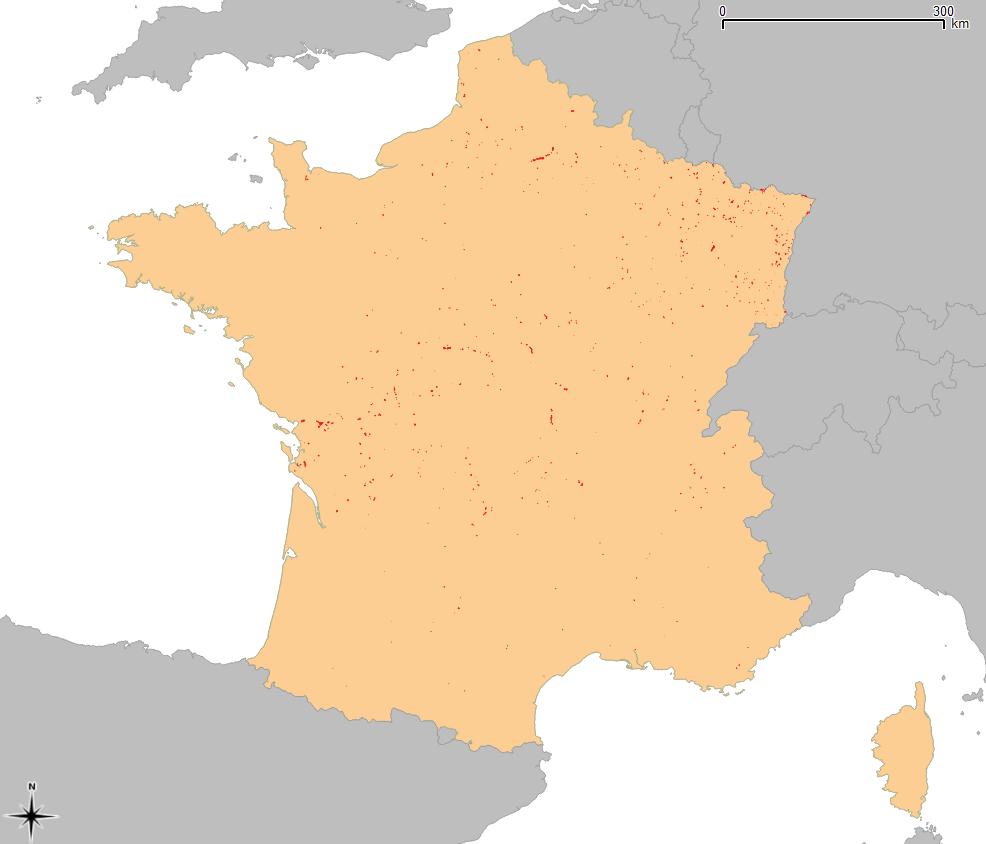

Espaces forestiers riches protégés, rares ou fragiles, dans les forêts domaniales et dans les forêts non domaniales soumises au régime forestier (forêts communales), par convention entre le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture et l'Office national des forêts (conventions du 3 février 1981 et du 14 mai 1986). (déf EIDER)

-

Le programme " Man and Biosphere " (MAB) a été lancé par l'UNESCO au début des années 70 pour constituer un réseau mondial de réserves de la biosphère combinant la conservation de l'espace et l'utilisation durable des ressources par l'espèce humaine (définition EIDER). Cette désignation internationale repose sur un zonage triple : zone centrale, zone tampon, aire de transition. L’aire de transition n’a pas nécessairement vocation à être intégrée à un système d’information géographique ; en effet, selon le « Guide d’Aide à la Gestion » des réserves de biosphère françaises, elle ne présente pas toujours de limite extérieure bien définie.

-

La répartition spatiale constitue l’un des critères de définition du bon état écologique pour la composante "oiseaux marins" du descripteur 1 relatif à la biodiversité dans le cadre de la DCSMM (D1C4). Le bon état écologique des oiseaux marins est atteint lorsque la diversité biologique de cette composante écosystémique est conservée. Pour cela, l’aire de répartition des espèces doit être conforme aux conditions physiographiques, géographiques et climatiques dominantes. Les cartes de répartition spatiale des oiseaux en mer ont été obtenues à partir des données des campagnes aériennes SAMM I et SAMM II, et permettent une comparaison entre l'état de référence (SAMM I) et l'état actuel (SAMM II) de la distribution des oiseaux en mer. Les unités géographiques d’évaluation sont les sous-régions marines de la DCSMM. Les données sont présentées sous forme de fichiers géoréférencés de type tiff. Pour l'évaluation du bon état écologique, l'indicateur renseigné pour la distribution des oiseaux marins hivernants tient compte des données des suivis aériens SAMM ainsi que des données annexes de suivis halieutiques MEGASCOPE synthétisés dans un même tableau résultats. L'indicateur se base sur la Proportion d'Aire Occupée (PAO) par les différentes espèces d'oiseaux marins hivernants, à partir des prédictions de densité spatiales obtenues par modélisation, entre la période de référence (i.e. avant 2015 pour les données de suivis halieutiques et Hiver 2011-2012 pour les données de suivis aériens) et la période actuelle (2015-2020 pour les données de suivis halieutiques, et Hiver 2020-2021 pour les données des suivis aériens).

-

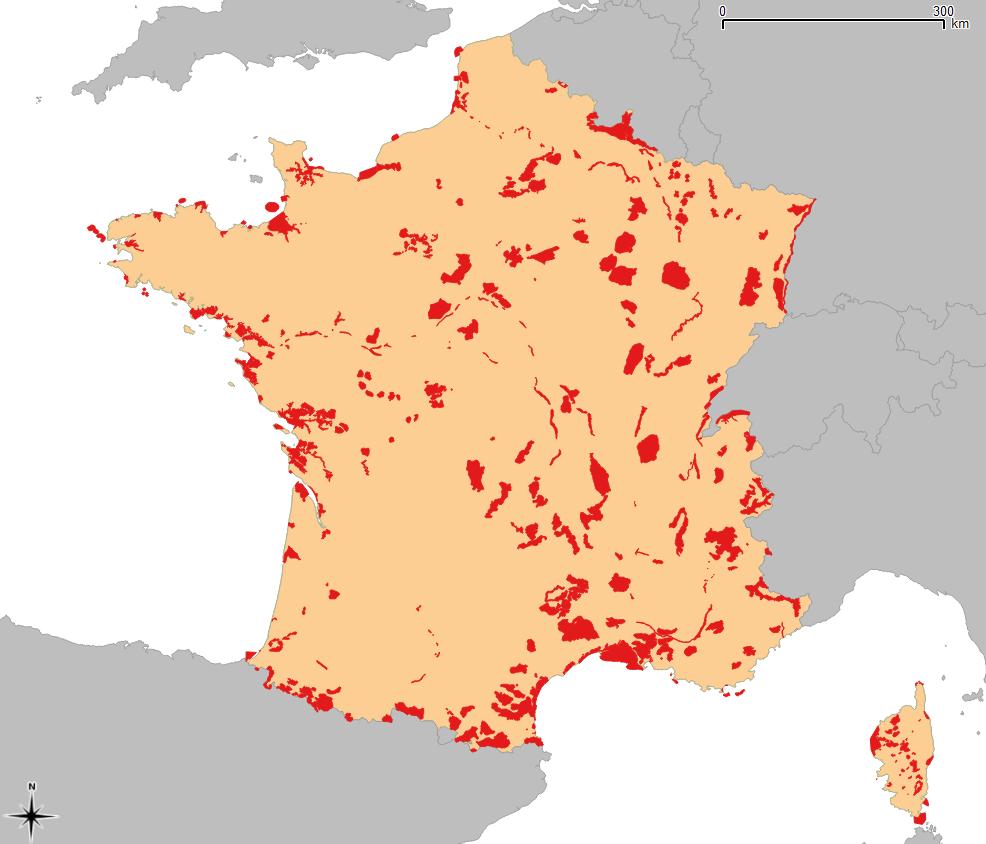

Inventaire ayant pour objet la protection, la gestion et la régulation des oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres, en particulier des espèces migratrices. A partir de l'inventaire des ZICO, sont désignées les zones de protection spéciale (ZPS, voir définition ci-après).(EIDER)

-

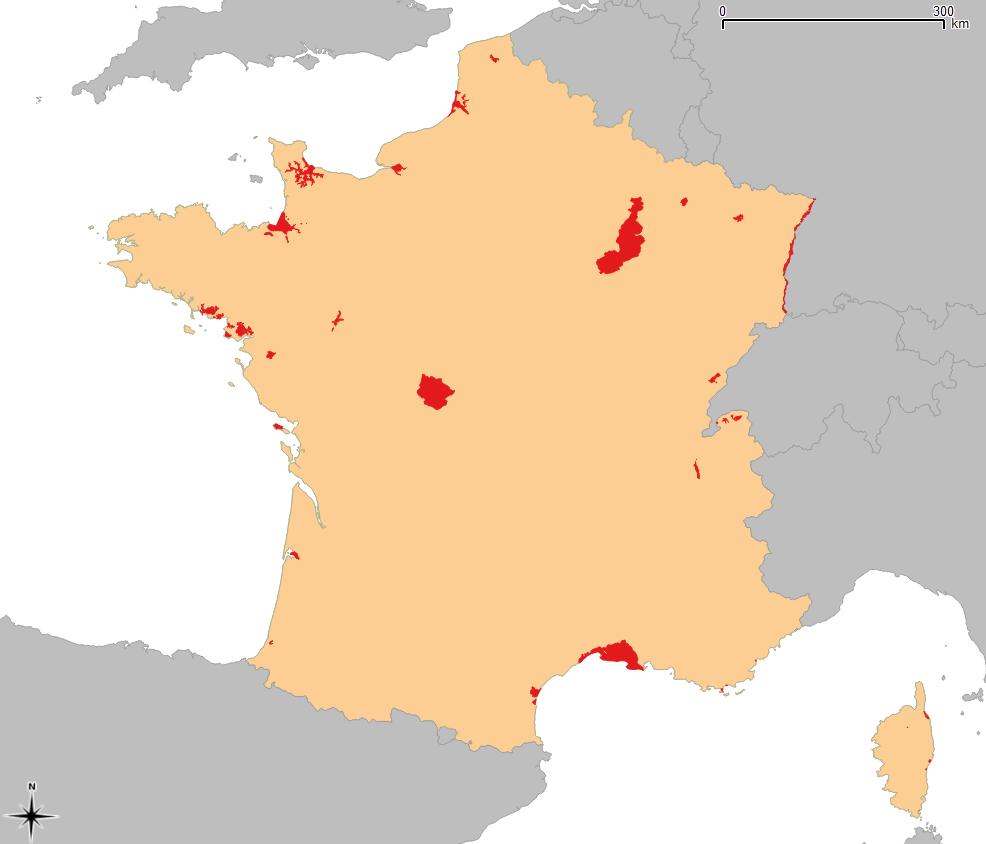

Zone Humide d'Importance Internationale découlant de la Convention RAMSAR ; ce traité intergouvernemental, signé le 2 février 1971 à Ramsar (Iran) et ratifié par la France en 1986, est relatif aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau. (EIDER)

-

Evaluation de l’atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 1 « Oiseaux marins ». Ces cartes renseignent le critère D1C4 – Distribution spatiale des populations, qui s’assure que l’aire de répartition des espèces et, le cas échéant, leur schéma de répartition dans ladite aire, est conforme aux conditions physiographiques, géographiques et climatique dominantes. Les indicateurs qui renseignent ce critères D1C4 sont au nombre de deux : - Distribution des oiseaux marins pélagiques ; - Distribution des oiseaux marins nicheurs (cette fiche de métadonnée concerne ces types d'oiseaux marins). Elles ont été produites pour les fiches indicateurs. La totalité des cartes produites pour ce descripteur sont visualisables dans le rapport scientifique. Les données sources sont également accessibles à partir de cette fiche de métadonnée (Ressources associées).

-

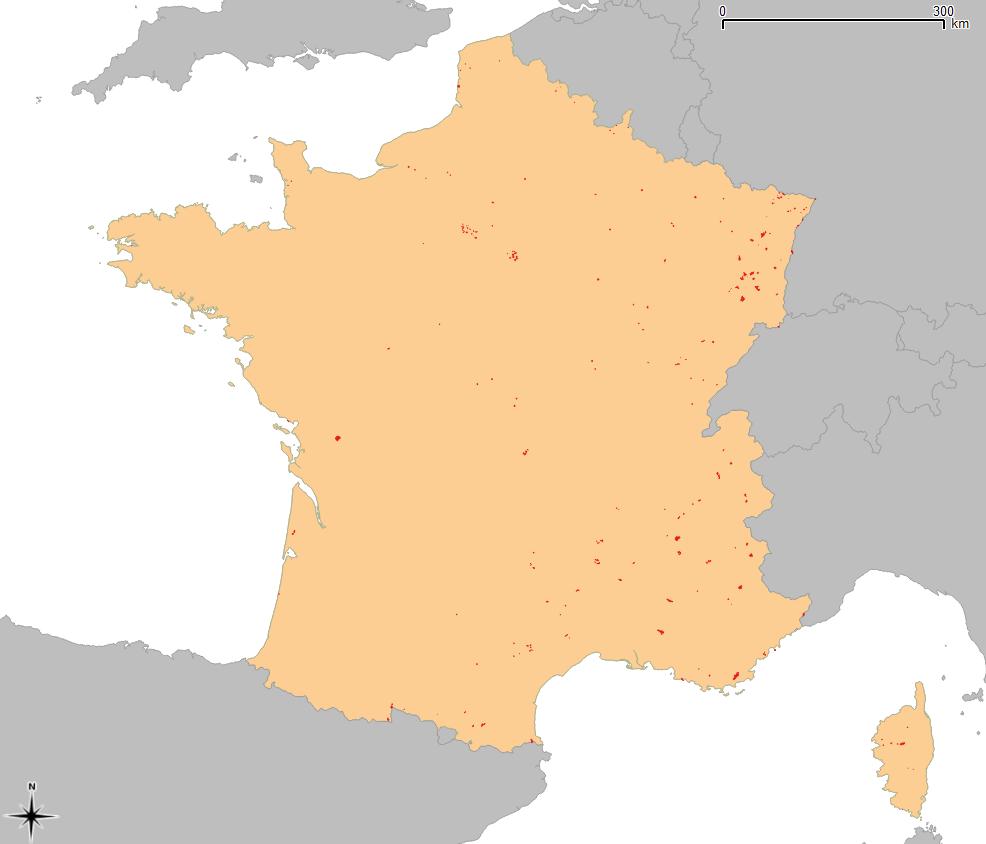

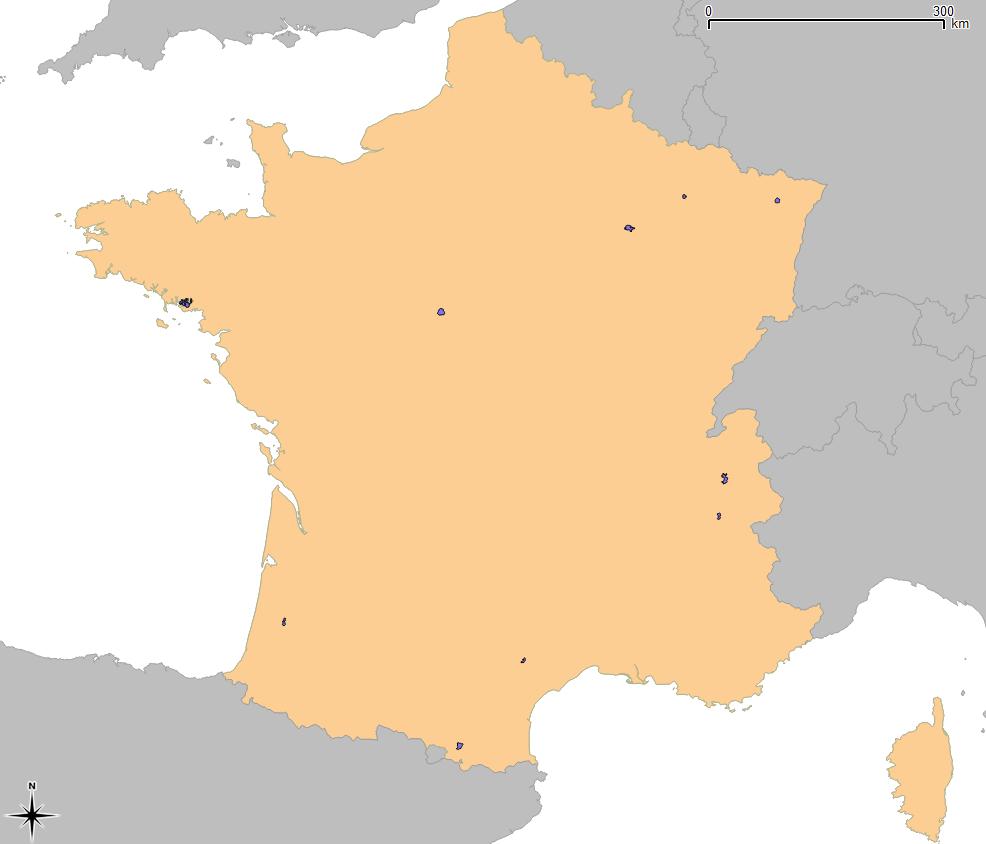

Données représentant les 1448 sites acquis ou assimilés des Conservatoires d'espaces naturels de France métropolitaine et valides au 15/12/2018. Les Conservatoires protègent de très nombreux types de milieux naturels. Les milieux ouverts représentent la majeure partie d'entre eux, dont 40% des sites sont des zones humides. Les espaces protégés s'étendent ainsi des îlots rocheux littoraux aux sites de reproduction des chauves-souris, en passant par les tourbières et marais…

-

%20dans%20la%20SRM%20Manche%20Mer%20du%20Nord.png)

Evaluation de l’atteinte du bon état écologique au titre du descripteur 1 « Oiseaux marins ». Ces cartes renseignent le critère D1C4 – Distribution spatiale des populations, qui s’assure que l’aire de répartition des espèces et, le cas échéant, leur schéma de répartition dans ladite aire, est conforme aux conditions physiographiques, géographiques et climatique dominantes. Les indicateurs qui renseignent ce critères D1C4 sont au nombre de deux : - Distribution des oiseaux marins pélagiques (cette fiche de métadonnée concerne ces types d'oiseaux marins) ; - Distribution des oiseaux marins nicheurs. Elles ont été produites pour les fiches indicateurs. La totalité des cartes produites pour ce descripteur sont visualisables dans le rapport scientifique. Les données sources sont également accessibles à partir de cette fiche de métadonnée (Ressources associées).

-

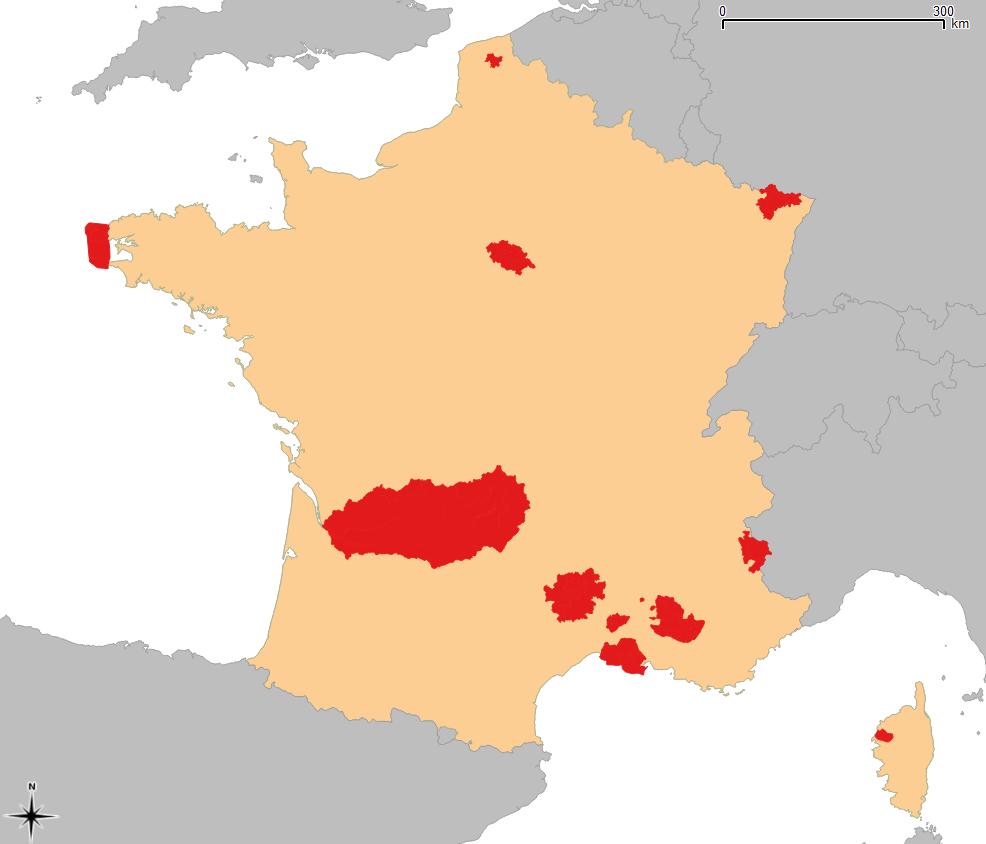

Représentation surfacique des 10 réserves nationales de chasse et de faune sauvage de France métropolitaine au 30 octobre 2015. Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont des espaces protégés terrestres ou marins dont la gestion est principalement assurée par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Celui-ci veille au maintien d’activités cynégétiques durables et à la définition d’un réseau suffisant d’espaces non chassés susceptibles d’accueillir notamment l’avifaune migratrice. Le territoire concerné doit être une réserve de chasse et de faune sauvage et présenter une importance particulière : en raison de son étendue, par la présence d'espèces dont les effectifs sont en diminution sur tout ou partie du territoire national ou d'espèces présentant des qualités remarquables, en fonction des études scientifiques ou techniques qui y sont poursuivies.

-

La Directive "Habitats-Faune-Flore" (92/43/EEC) demande tous les 6 ans aux Etats membres un rapport national sur l'état de conservation des espèces et des habitats d'intéret communautaires (annexes I, II, IV et V de la Directive). En France métropolitaine, les espèces ou habitats sont évalués à l'échelle de 6 régions biogéographiques (Alpin, Atlantique, Continental, Méditerraneen, Marin Atlantique, Marin Méditerraneen). L'état de conservation des espèces est évalué grâce à différents critères (aire de répartitiion, population, habitat d'espèces, etc.). Ces évaluations sont utilisées dans le cadre de la DCSMM pour les espèces de poissons migrateurs qui ne bénéficient pas d'indicateur quantitatif permettant de renseigner l'atteinte ou non du bon état écologique. Elles s'appliquent uniquement au cas des espèces amphihalines listées en annexe de cette directive (aloses, lamproies, esturgeon, saumon).

Catalogue PIGMA

Catalogue PIGMA